К статье «Либерализм

и демократия»

В ходе спора о модернизме некоторые суровые критики упрекали пишущего эти строки в том, что он отрицает все искусство XX века, не желая видеть внутренних различий между его передовыми и реакционными деятелями. Это обвинение — только полемический прием, отвлекающий от действительного содержания дела, то есть от оценки модернизма как явления художественной жизни общества. Один вопрос подменяется другим. Дело в том, что художник может быть передовым в политическом отношении, даже независимо от своей эстетической позиции. Таких людей очень много, и с ними необходимо самое тесное сплочение на почве общей борьбы за демократию и социализм. Однако у передовых в политическом отношении людей могут быть реакционные эстетические предрассудки, и в своем художественном творчестве они могут принадлежать к течениям, которые объективно играют отрицательную роль, реакционную с точки зрения идейной борьбы нашей эпохи. Таковы противоречия жизни. Это не является препятствием для гражданского союза с массой колеблющихся и зараженных модернистскими предрассудками людей, но не может быть также основанием для того, чтобы ради этого союза отказаться от мировоззрения Маркса и Ленина или приспособить его к тактическим целям. Реализм в самом серьезном смысле слова, а не в виде оппортунистического «реализма без берегов» является основой партийной эстетики коммунистического движения, начиная с эпохи Маркса, откуда следует также необходимость борьбы против всех форм отрицания реализма или искажения его. Почему это так, здесь объяснять не надо. Но это так.

Другое дело, что борьба идей на почве искусства требует не грубого догматизма, а спокойной, глубокой воспитательной работы. Однако прежде всего нужно, чтобы сам воспитатель понимал суть марксистского мировоззрения и был убежден в правильности вытекающих из него выводов. Только при этом условии можно рассчитывать на успех в борьбе с обычным заблуждением культурных людей, которые бессознательно принимают современные формы буржуазной идеологии, думая, что эта «современность» является гарантией прогресса. Своеобразие нынешнего положения вещей состоит в том, что модернизация всякого старья выступает как революционное обновление человеческой культуры во всех ее областях.

Это верно, что, кроме прямых противников социалистической эстетики, в современном мире существует промежуточная среда. Однако люди колеблющиеся тоже уважают прямоту и ясность позиции. Они презирают угодничество и дипломатическую гибкость в принципиальных вопросах. Поэтому отказ от подобных методов — лучшая тактика.

Вот характерный пример. Из отвращения к пустым гуманистическим фразам в стиле Роже Гароди многие представители западной художественной интеллигенции делают в настоящий момент другую ошибку — они готовы принять абстрактный догматизм современной китайской пропаганды. Даже наша вульгарная социология былых времен находит себе поклонников. Возможность таких колебаний в духе «новой левой» могла быть исключена или сильно ослаблена, если бы слишком гибкие служители «старой левой» не являли собой часто жалкого зрелища. Перехитрить объективную необходимость и общественную правду нельзя, за все нужно платить. Конечно, это не аргумент для тех щелкоперов, которые заняты только своими интересами. С них не взыщут!

Посмотрим теперь на конкретных примерах, как можно и как нельзя дифференцировать современных художников. Начнем с последнего.

Как нельзя дифференцировать

Никто не скажет, что верующий в бога или философ идеалистического направления должен быть признан материалистом, если он сочувствует передовой демократии. Так же точно нельзя считать реалистом в искусстве того художника, который подписал самое прогрессивное воззвание или даже входит в коммунистическую партию. Так нельзя дифференцировать современных художников.

Но еще хуже, когда типично модернистский бунт против «наивного реализма» и «конформизма» обыкновенных людей, презрительно именуемых мещанами, рассматривается как признак особой революционности и шаг вперед к идеалу социалистического искусства. Здесь позиция каждого непритворного марксиста должна быть твердой, как алмаз, ибо это и есть решающий пункт современного размежевания сил в области мировоззрения.

Так как с целью решить вопрос при помощи пустых и чисто словесных хитростей слово «модернизм» часто заменяют словом «авангардизм», я позволю себе сказать, что всякий авангардизм, без исключения, в последнем счете является не шагом вперед к социалистической эстетике, а шагом назад от нее, препятствием на пути к ней. Дифференцировать авангардизм на хороший и плохой нельзя. Социалистическая эстетика, берущая начало в общем мировоззрении и эстетических взглядах Маркса и Ленина, является прямым продолжением мировой реалистической традиции в том же направлении. Она не имеет ничего общего с мнимо революционной ломкой реального образа, то есть отказом от культурной традиции наиболее светлых эпох.

В такой постановке вопроса ничего догматического нет, и только она может служить предпосылкой для более частных, более гибких конкретных выводов, не говоря о компромиссах, возможных в области тактики. Во всяком случае, разрыв с авангардизмом, как самой опасной формой буржуазной идеологии сегодняшнего дня, и постепенное удаление от него — вот главный критерий близости современного художника к социалистической эстетике. Это, разумеется, не затрагивает непосредственно вопрос о близости политической, но об этом уже говорилось выше.

Такова, с точки зрения автора этих строк, сознательная коммунистическая позиция, необходимая в сложной обстановке современности и вытекающая из революционной диалектики, проверенная лучшим опытом общественного движения. Излагая эту позицию, я, разумеется, не претендую на то, что вышеизложенное является окончательной истиной и подтверждается приложением круглой печати. Моя претензия не идет дальше размежевания с другим, может быть, противоположным изложением той же позиции. Очень важно, чтобы читатель мог сопоставить эти взгляды и судить о них.

Известно, что модернистское движение XX века состоит из множества «революций в искусстве», то есть сменяющих друг друга течений, признаваемых в данный момент «новой волной», или искусством авангарда. К числу наиболее разрушительных течений этого типа, открывших дорогу всем последующим дикостям, принадлежат французский кубизм и немецкий экспрессионизм. Допустим, что перед нами стоит вопрос об оценке этих течений. Как мы должны рассуждать? Из всего сказанного следует, что в целом, несмотря на свою революционную внешность, эти течения играли отрицательную роль и в объективном историческом смысле были реакционны, как это можно сказать также о близких к ним философских течениях современного идеализма. Отсюда вовсе не следует, что среди художников, принадлежащих к этим направлениям, как и среди деятелей различных философских и религиозных школ современности, не было людей глубоких и честных, особенно остро чувствующих зло общественное, хотя и заблуждающихся. В тяжкой борьбе со своими предрассудками они, разумеется, могли найти свой путь к демократии и социализму. Так и случилось с некоторыми из них. Нельзя также отрицать для этих людей объективной возможности порвать со своими авангардистскими идеями и настроениями, то есть развиваться в сторону реализма, что, к сожалению, на этом свете бывает гораздо реже. Конечно, и самые заблуждения таких людей свидетельствуют о поисках истины, но все это нисколько не украшает ни кубизм, ни экспрессионизм.

Здесь оканчивается царство объективной диалектики, и по ту сторону границы начинается густой лес обывательского приспособления, малопочтенной гибкости. Возможна ли другая точка зрения на экспрессионизм и кубизм? Вполне возможна, и не будет преувеличением сказать, что она находит себе дорогу в общественное сознание нашего мира, имея для этого достаточно мощные средства распространения. Но так как согласовать положительную оценку модернистских течений с традицией Ленина трудно, то на этом пути возникают различные эпизоды, не лишенные забавной стороны. Так, например, мне уже приходилось ссылаться на статью одного автора, который пишет, что болезнь, известная под именем модернизма, «начинается у части экспрессионистов и кубистов и доходит до своего омерзительного предела у всех и всяческих абстракционистов»[1]. Формула гибкая, но лишенная всякого реального содержания. Итак, абстрактное искусство относится к модернизму, а часть экспрессионистов и кубистов не имеет отношения к нему. Назвать их модернистами, пишет автор статьи, это значит оскорбить прогрессивных художников и отказаться от дифференцированного подхода.

Любой читатель, знакомый с фактами истории искусства, только улыбнется при встрече с такой фантазией. Можно, конечно, сказать, что модернизм это положительное явление. Такой взгляд существует. Но утверждать, что некоторые кубисты и экспрессионисты не являются модернистами, это все равно, что сказать: «Некоторые сливы не являются плодами». Какая же часть кубистов и экспрессионистов свободна от признаков своего рода? Если читатель — человек догадливый, то он поймет, что миф о прогрессивном, а может быть, и реалистическом кубизме придуман для того, чтобы создать лучшую биографию какому-нибудь художнику, прогрессивному в политическом отношении. Дифференцируя на свой лад экспрессионизм, наш автор также руководствуется практическими соображениями. Дело в том, что из этой школы вышли некоторые немецкие писатели коммунистического направления. Механизм дифференцированного подхода, предлагаемого здесь, совершенно ясен. «Подход» состоит в сочинении легенды, необходимой для того, чтобы возвысить близкого к нам художника и, может быть, привлечь на свою сторону других — ведь все люди падки на лесть и другие приманки. Глядите, однако, как бы не перехитрить самих себя!

Нет, уважаемые друзья, не вы дифференцируете, а вас дифференцируют. Вы готовы сегодня признать положительным явлением творчество некоторой части кубистов и экспрессионистов. Значит, завтра вы будете готовы к дальнейшим шагам в том же направлении, и в общем дело катится у вас в другую сторону. В сущности говоря, это уже не будущее, а настоящее. Есть авторы, которые уже сегодня оправдывают экспрессионизм и кубизм в целом как явления истории искусства. Отсюда вышли и Пикассо и Иоганнес Бехер — значит, в любом кубизме и любом экспрессионизме имеется, как видно, не только дурная, но и хорошая сторона. Дурное нужно, конечно, отбросить, хорошее — превратить в драгоценное наследие. Почему бы нет? Статьи такого рода теперь совсем не редкость, а неизбежные оговорки на счет ограниченной стороны этих модернистских течений становятся все более жидкими, как условная дань внешней дисциплине, динарий кесаря. Многие банальности модернистской эстетики западного типа уже полностью приняты, и это процесс заразительный. Кто же кого здесь дифференцирует? Вопрос риторический.

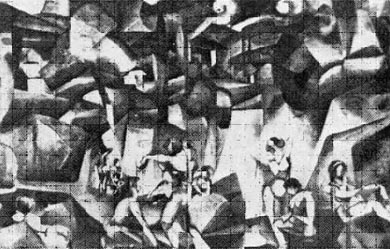

Однако вернемся к реальному вопросу о методе дифференцирования. Вы говорите, что часть кубистов должна быть изъята из общего понятия «модернизм» и переведена в другой класс, иначе это будет «вселенская смазь» и оскорбление прогрессивных художников. Мне кажется, что лучше всего доверить решение этого вопроса собственным глазам читателя. Сделаем опыт. Перед нами две картины, написанные в одном и том же 1912 году (год расцвета кубизма). Одна из них принадлежит Фернану Леже, который впоследствии стал коммунистом, другая написана Альбером Глезом, он остался консервативным католическим мистиком. Сделайте милость, откройте, какая из этих картин относится к модернизму и какую, напротив, можно рассматривать как явление прогрессивного искусства?

Леже, Фернан (1881—1955) Женщина в синем, 1912. Базель Музей искусств

Глез, Альбер (1881—1953). Купальщицы, 1912. Париж. Малый дворец

Аргументация слишком гибких сторонников «дифференцированного подхода», лишенная всякой убедительности, местами переходит в демагогические выкрики по поводу того, что пишущий эти строки нанес оскорбление словом известному французскому художнику Пикассо, причислив его к ведомству модернизма. Но оскорбления в этом никакого нет, поскольку Пикассо действительно был и остается виднейшим деятелем «революции в искусстве», совершившей полный переворот в методах предшествующей реалистической, или, по другой терминологии, которой охотно пользуются тенденциозные авторы, «натуралистической» живописи. Пикассо, конечно, считает это для себя честью, а не оскорблением, и нельзя отнять у него право думать самостоятельно и по-своему.

В самом деле, если вычеркнуть французского художника из той совокупности фактов, которая входит в понятие «модернизм», что-то еще останется, но останется гораздо меньше, чем было. Сам Пикассо должен смеяться над угодливостью своих защитников, готовых превратить его в реалиста — не в средневековом, а в обычном современном смысле. Вместо того чтобы кричать «слово и дело!», скажите хоть одно ясное слово о том, как вы относитесь к делу жизни Пикассо, то есть к отрицанию старой реалистической живописи?

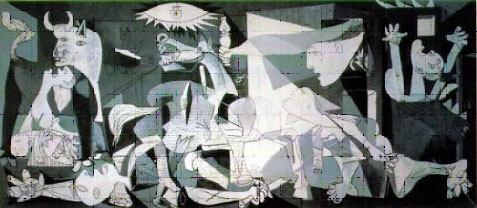

Однако наши отечественные сторонники «реализма без берегов» находят, что у них на руках важный козырь, и они бросают его на стол с видом победителей. Дело в том, что в 1937 году Пикассо написал свою известную картину «Герника», изображающую (если это можно назвать изображением) гибель маленького испанского городка под бомбами фашистской авиации. Картина, бесспорно, свидетельствует о демократической позиции художника, его отвращении к фашизму. Когда правительство Франко предложило перевезти «Гернику» в Испанию (картина хранится ныне в Нью-Йоркском музее современного искусства) на самых лучших условиях, художник отказался. И он был прав. Во-первых, несмотря на существование в современной Испании специальных музеев живописи Пикассо, он, очевидно, считал своей подлинной родиной демократическую республику, а не империю Франко. Во-вторых, эта картина стала символом протеста против фашистского зверства, широко известным всему культурному миру. Нельзя уронить это знамя. Одним словом, такая позиция Пикассо понятна и заслуживает всяческого уважения.

Однако политические символы не обязательно должны быть реалистическими произведениями живописи. Это совсем другой вопрос, и смешивать разные вещи нельзя, если мы не хотим пожертвовать истиной ради пустой софистики. В зависимости от конкретной ситуации политическими символами могут быть любые акты, независимо от их отношения к путям изобразительного искусства.

Возьмем пример из другой области. Как вы относитесь к подвигу одного бедного австрийского крестьянина, который во время второй мировой войны отказался идти на фронт по религиозным соображениям и был казнен, хотя даже гитлеровский военный суд предлагал ему всякие выходы из положения? Мне кажется, это был человек выдающегося благородства, и поступок его есть символ протеста против милитаризма. Но едва ли подвиг верующего христианина, которого можно поставить в пример многим неверующим, есть доказательство в пользу того, что мир сотворен богом, а не является вечно живым развитием природы. Нельзя смешивать разные стороны дела.

Допустим, однако, что нам придет в голову принять метод дифференцирования, основанный на превращении политически активных и сочувствующих демократии художников в деятелей реалистического искусства. Если так, то мы не имеем права остановиться на «части экспрессионистов и кубистов», отвергнув без всякого дифференцирования представителей других течений, особенно «всех и всяческих абстракционистов» как «омерзительных». Где тут поставить точку? Взявшись за публичный анализ таких вопросов, нужно знать, что часть абстрактных художников не только стоит за демократию и социализм, но даже активно участвует в борьбе за эти цели. Такая позиция, конечно, не осталась без последствий для их живописи.

Пикассо, Пабло (1881 — 1973). Герника, 1937. Нью-Йорк. Музей современного искусства

Мне уже приходилось указывать на абстрактные или, во всяком случае, полуабстрактные произведения заслуженного антифашиста, старого члена Французской коммунистической партии Эдуарда Пиньона. Но вот перед вами, товарищ читатель, еще несколько примеров, наглядно показывающих, что абстрактными символами тоже можно выразить политические идеи дня, и притом самые прогрессивные. Если отвлечься от способа выражения, то есть от вопроса о реализме и его роли в искусстве, его объективной ценности, то любую модернистскую живопись можно дифференцировать по способу А. Дымшица. Абстрактное искусство, сюрреализм, поп-арт не могут быть исключением из этого правила, раз мы его приняли.

Хотя «Герника» Пикассо известна многим читателям, воспроизводим ее здесь, чтобы наши слова имели опору в непосредственном впечатлении глаза. Если это не модернизм, что же тогда связано с этим понятием?

«Герника» Пикассо затронула тему гражданской войны в Испании. Но есть и другие произведения модернистской живописи на ту же тему.

Приведем несколько образцов.

Роберто Себастьян Матта (р. 1912). «Испания. 1937». 1937. Собрание художника.

Иозеф Шима (р. 1891). Сюрреалист. Картина его называется «Революция в Испании». 1937 (Прага Национальная галерея).

Так автор представляет себе это событие — такое у него «видение».

Мадервелл, Роберт (р. 1915). Элегия в честь Испанской республики. Верхнее фото — первая версия картины, 1957—1960; нижнее — вторая версия, 1965. Буффало, Штат Нью-Йорк. Картинная галерея Олбрайт

Живопись Мадервелла это уже абстрактное искусство в точном смысле слова. Оно является полным отказом от всякого реализма и даже простой изобразительности. Но мы не можем отрицать стремление художника выразить своими загадочными символами сочувствие Испанской республике. Назвать же его за это «омерзительным» было бы действительно оскорблением. Ведь политические жесты Роберта Мадервелла также играют возбуждающую роль в процессе мобилизации общественного мнения против мировой реакции. Разные бывают условия и в определенных конкретных условиях, каковы, например, условия современной американской жизни, даже такие странные политические знаки могут иметь значение в общем потоке стихийного отталкивания от господствующего «истеблишмента».

Вам, может быть, не нравятся гориллообразные, заросшие шерстью физиономии бунтующих студентов, но нельзя к таким вопросам подходить с парикмахерской точки зрения. Вы сидите у себя дома, они же подставляют свои нестриженые головы под пули полиции. Другое дело, что стихийность подобных настроений должна уступить место сознательному революционному взгляду, включая сюда и эстетику реализма, иначе из всех этих политических жестов получится только новый хеппенинг, хорошая почва для подъема всяких реакционных теорий, вроде «критической теории» Герберта Маркузе. Здесь вы не только имеете право, но и обязаны сказать свое слово в защиту марксистского мировоззрения. Правда, мы не стоим физически рядом с бунтующими студентами, перед рядами национальных гвардейцев, но и наш путь не был усыпан розами.

Еще более ясный пример. Перед нами две картины Ганса Рихтера (р. 1888), исполненные техникой «коллажа». «Победа на Востоке (Сталинград)» и «Освобождение Парижа».

Немецкий художник Ганс Рихтер примкнул сначала к экспрессионизму и кубизму, но первые его абстрактные работы относятся уже к 1917 году. В 1920 году он принадлежал к так называемой «Novembergruppe». Рихтер бежал из Германии после захвата власти Гитлером в 1933 году.

Короче, Ганс Рихтер имеет основания считаться в политическом отношении передовым художником. Почему же мы должны отнести его к «омерзительным»? Только потому, что вы не знаете о его существовании? Между тем это факт, что большинство, да, именно большинство политически активных и передовых художников Запада и Японии принадлежит к самым фантастическим течениям «левого» искусства.

Рихтер. Ганс. Победа на Востоке (Сталинград), 1943—1944

Рихтер. Ганс. Освобождение Парижа, 1945

Приведенные иллюстрации ставят вопрос достаточно ясно — либо часть художников абстрактного типа, а именно те из них, которые выражают или хотят выразить своими знаками передовые политические идеи, должны быть выведены из состава модернистов и переведены в другую категорию (реализм?), либо автор «Герники» тоже модернист несмотря на то, что он занимает видное место среди людей, отдавших демократическому движению свое имя и свой талант, который он волен употреблять как ему угодно.

А. Дымшиц присвоил себе право решать, кого следует причислить к модернистам и кто может быть свободен от всякого подозрения в принадлежности к ним, как будто такие решения зависят от чистой условности, без всякого отношения к фактам. Социологию его претензии понять легко. Всякое деление на овец и козлищ выносит на поверхность специалистов по этой операции и обеспечивает им выгодное положение, которое они без боя сдать не хотят. Но так как эта надстройка над естественной необходимостью отличать одних от других приносит делу вред вместо пользы, то не следует прежде всего раздувать наше дифференцирование, помня, что всякое деление на овец и козлищ относительно и текуче. Пусть звание овцы не превращается в привилегию, присуждаемую «по совокупности» особой кастой экспертов, договаривающихся между собой, куда зачислить то или другое испытуемое существо. Это будет произвол. Нужен объективный критерий, одинаковый для всех и применяемый со всей осторожностью только в общественном, идейном смысле, а не как повод для назначения на должность реалиста или модерниста.

В этом отношении у нас есть общая почва с искренними защитниками модернизма — обе стороны считают, что объективный критерий для определения того, кто относится к модернистскому движению, существует и что таким критерием нужно считать отказ от реалистической традиции, от изобразительных методов старого искусства. Может быть, это совсем неважно и отказ от реализма в старом, обыкновенном смысле слова не мешает современному художнику выразить идеи демократии, гуманности, социализма? Это уже другой вопрос. С точки зрения социалистической, то есть марксистской эстетики, всякое отступление от реального смысла художественной формы мешает художественному выражению объективной истины и социальной правды нашего времени. В этом мы решительно расходимся с искренними защитниками модернистского вкуса. Недопустимо, конечно, смешивать реальную фантазию подлинного искусства, даже там, где она переходит границу классических форм (например, в готике или барокко) с намеренной абракадаброй современных течений. Но доказывать отрицательную роль этих течений с точки зрения общественных и культурных целей современного человечества здесь не место, тем более что на этот счет было много верного сказано и Плехановым, и Воровским, и другими марксистскими публицистами еще в те времена, когда движение авангарда только начиналось. А если кто-нибудь думает иначе, пусть он говорит от своего имени, а не от имени марксизма и пусть не выдвигает вперед в качестве заложника Пикассо, который не заслуживает подобной участи и не согласен на промежуточные точки зрения.

Приведем еще несколько иллюстраций, показывающих, что нет такого современного модернистского движения, которое не вдохновило бы художников, стоящих на стороне демократии и во всяком случае способных по-своему касаться острых общественных тем. Как они это делают, мы здесь разбирать не будем. Для большинства читателей наши иллюстрации говорят сами за себя или, вернее, против себя.

Таковы работы Пауля Клее — виднейшего деятеля европейского модернистского движения, принадлежавшего, так сказать, к его «генеральному штабу». Клее работал в тесном общении к пионерами экспрессионизма, он внес в немецкое искусство элемент сюрреализма и абстрактной живописи. В 1933 году, после захвата власти Гитлером, Пауль Клее покинул Германию, вернувшись на родину, в Берн. Написанная им в том же году картина «Вычеркнутый из списка» имеет ближайшее отношение к событиям этих лет.

Клее, Пауль (1879—1940). Вычеркнутый из списка, 1933

Сальвадор Дали (род. 1904). «Предчувствие гражданской войны», 1936. (Филадельфия. Музей искусств).

Дали — один из наиболее известных лидеров международного сюрреализма.

Роберто Матта (род. 1912), нам уже известный. Его произведение также носит сюрреалистический характер, и называется оно «Куба, фрукты, бомба».Репродукция взята из итальянского коммунистического журнала «II Ie Contemporaneo» от 31 марта 1968 года.

Роберт Раушенберг (род. 1925) — пионер американского поп-арт. Перед нами изображение покойного президента Кеннеди и другие символы современности. Картина исполнена смешанной техникой, называется она «Буффало II», 1964.

Рой Лихтенштейн (род. 1923) — другой известный представитель американского «попизма», работает в стиле комиксов. Его произведение — протест против империалистической войны США в Юго-Восточной Азии. Оно называется «До смерти испуганная воинская честь», 1962.

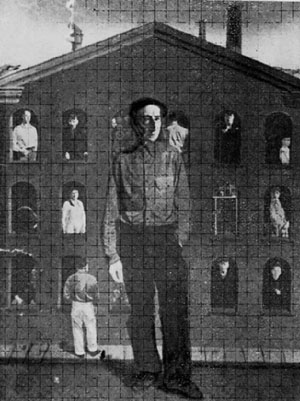

Еще один опыт политической живописи на модернистской основе. Американская художница Оноре Шерер (род. 1920), «Дань американскому народу». По характеру исполнения нечто близкое к «новой вещественности» и «риджионализму».

Эдвард Кингольц (род. 1927) —представитель западногерманского поп-арт. Произведение его «Государственная больница» (1964—1966) проникнуто смутной идеей социального неблагополучия. Род немецкого «мизерабилизма».

Ганс Петер Альверман (род. 1931) — видный деятель западногерманского «Демократического союза художников». По методу работы Альверман ближе всего к школе поп-арт. Произведение его называется «Объект 1966». Основной материал художника — домашняя аптечка противовоздушной обороны. Имеется в виду, очевидно, угроза новой войны.

Из этих примеров видно, что метод дифференцирования, предложенный А. Дымшицем, не дает никакой возможности ориентироваться в реальном материале. Многие из художников разных модернистских направлений, представленных в нашем кратком обзоре,— люди, сочувствующие демократическому движению и его активные участники, рискующие своим положением, а иногда и собственной жизнью. Нельзя не считаться с их политической позицией, нельзя не уважать их усилий и нельзя не сотрудничать с ними. Что же касается их модернистской фантазии, то едва ли сам монах Горанфло мог бы окрестить ее в реализм, чтобы полакомиться скоромным в постный день.

Во всем этом есть еще одна сторона. «Коллажи» из разных предметных символов, сделанные тем же Гансом Альверманом, могут играть полезную роль, например во время массовых демонстраций. Почему бы нет? Всему свое место. Некоторые сатирические эмблемы этого типа, опубликованные в органе демократических художников Западной Германии, журнале «Tendenzen», заслуживают внимания. Другое дело — общая эстетическая позиция Альвермана, и особенно его теории, изложенные на страницах того же журнала. Вот где необходимо проявить подлинную гибкость, то есть дифференцировать, различать, поддерживать все, что может иметь серьезное значение для социальной революции нашего века и может, с другой стороны, приблизить художника к великому источнику реального вдохновения— исторической борьбе народных масс. Сатира, политическая графика, плакат — особенно удобные пути для преодоления формалистического тупика, в котором застыло буржуазное искусство, именуемое так, поскольку оно не выходит за пределы идей, совместимых с господствующим капиталистическим строем жизни (хотя бы в форме анархо-декадентского бунта против него).

Рой Лихтенштейн подражает комиксам, ибо одной из новейших условностей модернизма является возвращение к коммерческому «массовому искусству», которое берется здесь как экран для второго смысла. Но если художник, участвующий в общественной борьбе, под влиянием реального содержания своей деятельности сознательно или хотя бы невольно забудет свою формалистическую позу, его произведения станут революционными плакатами и сатирическими листками в самом обычном, прямом, а потому и самом серьезном смысле. Тогда в результате излечения от «авангардистской» болезни, которая хорошо уживается с ультралевыми политическими течениями разных оттенков, можно было бы говорить о его прогрессивной позиции не только с общественной, но и с художественной точки зрения. А это и есть та цель, которой служат все наши рассуждения о современном искусстве.

Мы видели, как нельзя дифференцировать современных художников, ибо такое дифференцирование есть только скрытая форма оправдания модернизма, не говоря уже о другой стороне дела — полном произволе в обращении с людьми, имеющими свои взгляды и свою судьбу. Посмотрим теперь, как можно и нужно дифференцировать их, не забывая, конечно, что все грани относительны. Воспользуемся для этого двумя значительными примерами, которые дает нам искусство XX века.

Как можно дифференцировать

Немецкое искусство двадцатого века может гордиться художником мирового значения, человеком большого таланта и революционного темперамента. Это — Кэте Кольвиц (1867—1945). По словам нашей «Краткой художественной энциклопедии» (т. 1, с. 492), ее искусство обнаруживает близость к экспрессионизму. «Упрощенность контуров, игра крупных контрастирующих пятен, динамизм композиции в известной степени сближают произведения Кольвиц с работами экспрессионистов», — сообщает «Энциклопедия». Мне кажется, что эти слова — образец распространенного и почти укоренившегося недоразумения или двойной искусствоведческой бухгалтерии, призванной значением имени Кэте Кольвиц скрыть от непосвященного читателя грехи экспрессионизма.

Оговорка «в известной степени», конечно, дает некоторый простор для дипломатии, но суть дела настолько очевидна, что ее таким оборотом речи скрыть нельзя. Здесь нужно дифференцировать и дифференцировать ясно, без всякой двусмысленности. По существу, Кэте Кольвиц никакого отношения к немецкому экспрессионизму не имеет.

«Упрощенность контуров, игра крупных констрастирующих пятен, динамизм композиции» — эта общая характеристика, если даже признать ее достаточной, вовсе не означает близости к экспрессионизму. Такие признаки можно найти даже у Микеланджело или, если хотите, у тех академических живописцев, которые работали по итальянским и античным образцам, упрощая контуры, хотя совсем иначе, в другом смысле, чем Кэте Коль-виц. Но разве суть экспрессионизма в упрощении контуров, игре крупных пятен, динамизме композиций? Все это — слова, рассчитанные на то, чтобы стереть действительную грань, отделяющую сомнительное новаторство «Синего всадника» и других подобных объединений от прежней живописи. Суть экспрессионизма в отрицании всего, что было известно старому искусству под именем контура, светотени, композиции и других элементов реальной изобразительности. Есть ли что-нибудь близкое к этому в произведениях Кэте Кольвиц? Нет. Ее искусство отличается суровым реализмом, но именно реализмом, то есть продолжением лучшей традиции старого искусства, без всякой игры в дикаря, без полемики с цивилизованным глазом, без разрушения видимого образа, стремления к искусственному детству, мистике, наигранному безумию. Ничего подобного в искусстве Кэте Кольвиц нет.

Конечно, мир, созданный этой художницей, далек от внешне прекрасных форм. Ее рука не склонна к легкой гармонизации видимого мира по готовым рецептам. В ее искусстве есть трагизм, есть элемент грубовато-честной прямоты, необходимый при изложении тех сюжетов, которые этого требуют. Ибо Кольвиц была художницей нищеты, пролетариата и борьбы классов. Но как бы ни было далеко это искусство от всякой кисейности, его реализм не переходит в наслаждение уродством.

Другое дело экспрессионисты от Пейхштейна до Нольде. Тут действительно совершается переход грубого содержания жизни в апофеоз грубых форм, изображения болезни — в болезнь изображения. Здесь возникает новый вид эстетического удовольствия, состоящий в извращенной радости, доставляемой зрелищем безобразия. Одним словом, это — слащавое эстетство наоборот. Ничего похожего нет в серьезном, далеком от всякого самоудовлетворения искусстве Кольвиц.

Художница вовсе не наслаждается тем, что изображаемые ею предметы так далеки от прекрасного мира классического искусства. Напротив, ее собственные произведения несут в себе нужную людям, не вполне обычную, то тонкую красоту. Ее упрощенные контуры не так упрощены, чтобы покончить с живыми формами человеческого тела Распределение пятен темного и светлого в ее офортах и ксилографиях не оскорбляет нашего ожидания, не делает из этого оскорбления источник радости. Ее динамическая композиция сохраняет связь с внутренним законом равновесия, выработанным всей прежней историей живописи, лишь расширяя его, чтобы принять в себя содержание реальной жизни. Вот почему искусство Кольвиц оставило неизгладимый след в истории современного искусства. Оно открыло особый оттенок художественного чувства, возникший из союза общих законов формы, сложившихся в течение веков, с новым поворотом реального, исторического содержания.

Кэте Кольвиц родилась в семье одного из участников революции 1848 года. Ее брат и муж были социалистами. В течение всей своей жизни художница не порывала связи с рабочим классом. Она приветствовала Октябрьскую революцию и отчасти даже сочувствовала спартаковскому движению. В двадцатых годах Кэте Кольвиц — неизменная участница всех демократических начинаний немецкой художественной интеллигенции. С годами она все более приближается к позиции коммунистов, и только преклонный возраст помешал ей выразить свои взгляды более активным образом Последние годы жизни художницы были печальны. Ее вызывали на допрос в гестапо, лишили средств существования, окружили кольцом ненависти и страха. Умирая в дни поражения гитлеровской Германии, Кольвиц по-прежнему верила в социализм

Таково в общих чертах политическое значение деятельности Кэте Кольвиц. Что касается ее места в истории искусства, то достаточно вспомнить работы художницы, посвященные восстанию силезских ткачей и крестьянской войне XVI века. Серия офортов «Восстание ткачей» (1897—1898) возникла под влиянием известной пьесы Гауптмана, выдающегося писателя натуралистического направления. «Крестьянская война» (1903—1906) была напоминанием революционного прошлого немецкого народа, которое начали забывать вожди германской социал-демократии. Образы крестьянского бунта эпохи Возрождения — вершина творчества Кольвиц. Немало ценного было создано ею и в последующие годы, но именно в этой серии с особенной остротой проявилось глубокое историческое чувство, свойственное художнице и распространенное ею на современную действительность. Историзм Кольвиц можно до некоторой степени сопоставить с той линией русской живописи, которая вела от Шварца через Сурикова к Рябушкину, Серову и художникам «Мира искусства».

Чувство истории было одним из настроений эпохи, и Кэте Кольвиц сумела взять его лучшую сторону. Бутафорская историческая живопись в духе Макарта с ее натурщиками, одетыми в пышные театральные костюмы, осталась далеко позади. Кольвиц открыла другую историю — неофициальную, оборванную, грязную, но величественную в своих бедствиях, в своих трагических положениях и причудливых формах. Да, это искусство реалистическое, но реализм его заключается не в передаче предметов быта и окружающей среды, как если бы мы могли взглянуть на то, что было пятьсот лет назад нашим современным, обыденным взором. Реализм Кэте Кольвиц верно передает неуловимую атмосферу истории — то, что однажды было во всем его своеобразии и остается вечным, ибо оно прошло.

Кто сказал, что все новое, возникшее на развалинах реализма XIX века, принадлежит модернистскому искусству? Это далеко не так. Модернизм только карикатура на действительные требования времени, он не законный наследник престола, а узурпатор. Реалистическое искусство много раз обновлялось с каждой новой эпохой, принимая различные формы, в которых противоречиво и сложно выступает художественное развитие человечества. История реализма есть воспитание человеческого самосознания в борьбе со всеми сдвигами и обратными движениями, неизбежными в ходе этого процесса, на фоне общей борьбы сил и классовых интересов, образующих его материальное содержание.

В области литературы XX столетие богато явлениями большой художественной ценности. Их верный признак— способность выразить наше трудное время в сознательных картинах жизни. Другое дело психологические документы литературного царства, выражающие нашу эпоху, как бред больного выражает болезнь. Что касается изобразительного искусства, то наиболее благоприятными сферами приложения реального творчества в это время кажутся скульптура и графика. Так, например, в графике конца XIX и начала XX века можно без всякого преувеличения говорить о подъеме искусства нового и оригинального, продолжающего классическую традицию в том же направлении. Достаточно назвать графику школы «Мир искусства», в недавнем прошлом почти забытую, именно потому, что ее заслонила следующая, более шумная и мутная волна «новаторства».

Конечно, завоевания художественной мысли XX века у нас и за рубежом совершались в сложной общественной обстановке, среди духовной растерянности и нравственного распада, вызванных закатом буржуазной культуры. Это имело и не могло не иметь своих последствий для искусства. Рубцы и шрамы, полученные часто в борьбе с самим собой, бывают у лучших художников мира. Были они и у Кэте Кольвиц, хотя слабых вещей у нее немного. И нельзя, пользуясь этими слабостями, смешивать ее с таким явлением, как экспрессионизм, в общем отрицательным, несмотря на громкую известность.

Пусть экспрессионизм более заметное явление — это, пожалуй, так. Но он заметен как симптом общественного кризиса, и его пронзительный крик до сих пор заглушает действительное содержание той ступени немецкого искусства, которая нашла себе глубокое выражение в художественной деятельности Кэте Кольвиц. Искусство— не просто симптом определенного времени, оно — раскрытие объективной истины в ее историческом движении. Вот почему Кэте Кольвиц — личность, а Нольде, Марк, Макке, Пехштейн, Кирхнер и другие художники немецкого экспрессионизма — это тени, не всегда легко отличимые друг от друга и сущие только как иллюстрации к эстетической программе, выражающей их течение. Кэте Кольвиц снисходительно принимают теперь в ряды этих «новаторов», чтобы спрятаться за бесспорные достижения ее искусства, здорового и в политическом и в художественном смысле.

Современное искусствознание заражено опасной болезнью— ученым бюрократизмом. Впрочем, слово «ученый» применяется здесь условно, ибо не нужно большой учености, чтобы затвердить набор схематических представлений о стилях, течениях, программах, «измах». Каждый из этих «измов» имеет два-три признака, превращенных в ходячую формулу. Из этаких деталей выкладывается затем мозаика формального анализа. Даже лирические восторги, сопровождающие подобный анализ, можно купить в отделе готовых формул любой аптеки. Поразительно внутреннее сходство такого искусствознания с забытой теперь вульгарной социологией. Общим является здесь подчинение многообразия конкретной художественной жизни пустым абстракциям. Самое важное — вывеска, формальный код, система знаков, словом, риторика, как говорил Белинский, а не действительное содержание дела.

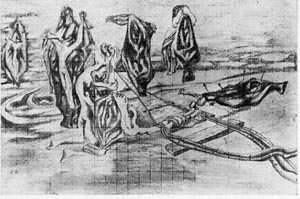

Творчество Кэте Кольвиц достаточно известно. Приводим здесь в качестве образца один из офортов серии «Крестьянская война». 1903.

Другой урок дифференцирования, каким оно должно быть, чтобы не превратиться в свою противоположность — источник вредной путаницы — можно извлечь из творческого пути Эрнста Барлаха (1870—1938), немецкого писателя и скульптора. В отличие от Кэте Кольвиц Барлах действительно был близок к экспрессионизму, главным образом в своем литературном творчестве. Но кто теперь, кроме специалистов, интересуется этой литературой? Читать пьесы Барлаха, построенные на «Эдиповом комплексе» — нелегкий труд. То же самое можно сказать о его незаконченных романах. Все это слишком темно, насыщенно всякими намеками и туманными аллегориями, словом, не выходит из круга литературно-психологических документов. Другое дело — пластика Барлаха. В этой области он один из лучших мастеров нашего века, и его создания принадлежат не только немецкому искусству.

В своих отношениях к разным общественным полюсам современной эпохи Барлах как бы колеблется между автором реакционной утопии «третьего царства» Мёлером ван ден Бруком, другом его ранних лет, и Кэте Кольвиц, провожавшей его в могилу. Но общий итог жизни и деятельности скульптора, бесспорно, склоняется именно в сторону Кольвиц. Хотя в секретной переписке Розенберга и Геббельса имя его фигурирует рядом с именем Нольде, мировоззрение Барлаха не имеет ничего общего с национал-социализмом, даже «левым». Скорее можно было бы отнести его к религиозным социалистам. Но есть в Барлахе что-то большее, чем елейный тон религиозной утопии. Глубокое чувство народности, мужественное сердце, способное понимать чужое горе, активное отвращение к милитаризму, нашедшее себе выражение в его надгробиях жертвам первой мировой войны, которые вызвали ярость немецких ура-патриотов конца двадцатых годов,— все это делает Барлаха подлинным представителем современной демократии. Его Христос и святые не мистически-уродливы, как у Нольде, а человечны. После захвата власти нацистами Барлах протестовал против изгнания из прусской Академии художеств Кэте Кольвиц, но вскоре сам должен был разделить ее участь. Объявленный одним из главных демонов «выродившегося искусства», преследуемый гестапо, он умер в разгар этих преследований от приступа сердечной болезни.

Что касается его пластического творчества, то здесь перед нами наглядный пример победы реализма над узостью исходной позиции художника. Поселившись в 1910 году в маленьком мекленбургском городке Гюстрове, Барлах отошел от кружковой лихорадки, но открыл для себя мир простых людей, которые с незапамятных времен служили основой для вавилонской башни всемирной истории. Проводником в эту страну стал для него образ средневекового мастера, резчика по дереву. Барлах обратился к великой традиции немецкой готики, и этот родник оказался целительным для его искусства.

Готика в те времена вошла в моду. Известный историк искусства, оказавший громадное влияние на экспрессионизм, хотя сам он отрекся от тех последствий, которые вышли из его теории, Вильгельм Воррингер связывал характерные черты готической формы с немецким духом, германской расой, оставляя французам только систематику этого искусства, а не его подлинную сущность. Книга Воррингера «Проблема формы в готике», вышедшая в 1911 году, пользовалась большой популярностью у немецкого читателя. Она внушала ему, что основой готики является полная противоположность «классическому человеку», который стремится к чувственному удовлетворению и не признает ничего трансцендентного, никакого дуализма и внутренней разорванности. Напротив, «готический человек» полон напряженной дисгармонии. Его беспокойная северная «художественная воля» ищет опьянения, экстаза, хаотического стремления, вместо стройного порядка и формального равновесия. Не трудно понять, какое значение имели эти идеи в период возникновения кубизма и экспрессионизма, каким страшным эхом отозвались они в мифологическом бреде немецкой «консервативной революции», независимо от желания самого Воррингера.

Однако теория дионисической северной готики вовсе не так справедлива. Столь далекое на первый взгляд от наследия древней классики, это искусство в своем формальном законе гораздо ближе к ней, чем романский стиль, сохранивший еще непосредственную связь с поздней античностью и Византией. Такова историческая диалектика, торжествующая здесь вопреки идеям Воррингера, давно уже ставшим искусствоведческой банальностью. На деле внутренний склад готической формы невидимым путем вернул Западной Европе то, что Якоб Буркгардт назвал «равновесием эквивалентов» и что является важной чертой искусства античного полиса, снова открытой в эпоху подъема готической культуры позднего средневековья. Именно этот внутренний склад готической формы, а не ее «абстракцию», ее бездонный хаос, воспетый Воррингером, глубоко чувствовал Барлах.

Он непосредственно примыкает к искусству своих учителей — мастера шлезвигского алтаря Ганса Брюггемана, создателя фигур апостолов Любекского собора Клауса Берга и других честных ремесленников, работавших над украшением готических церквей на севере Германии. Они освободили Барлаха от излишней замысловатости «югендстиля» и неврастении экспрессионизма. Искусство Барлаха спокойно, при всей своей выразительности и остроте. Оно основано на прочной архитектонике, не отступающей даже, например, в складках одежд, перед простой симметрией. Все в нем уравновешено, несмотря на порыв, и это, по верному выражению Бертольда Брехта, создает «красоту без прикрашивания, величие без натуги, гармонию без гладкости, жизненную силу без грубого насилия». Есть благородная ремесленная простота, столь трудная для современного мастера, в этих странниках, нищих, пастухах, женщинах, пророках, почти библейских и в то же время столь современных. Глядя на «Странника в бурю», вырезанного из дерева Барлахом в 1934 году, нетрудно понять все, что стоит за этой реальной аллегорией, доступной скульптуре и оправданной в художественном отношении.

Барлаху удалось найти верный путь между историческим чувством, обременяющим фантазию художника множеством воспоминаний о формах старого искусства, и современной общественной драмой, которую нельзя решить одними воспоминаниями. Его искусство не является чистой стилизацией. Обращение к дереву как материалу, менее связанному с академической условностью, чем мрамор и бронза, есть общая черта скульптуры XX века. Так современный художник возвращается к более ранней народной традиции через голову виртуозного искусства цивилизованных столетий. Но здесь нужно дифференцировать! Эрнст Барлах пользуется уроками средневекового резчика как честный ученик, а не как вестник нового варварства, применяющий цитаты из архаических стилей, чтобы сломить культурное сознание общества. Барлах любит простые черты, но он не ищет самого тупого и грубого, не подбирает в старинном искусстве его нескладицу, его болезни. В своих мотивах он черпает чувство трагической возвышенности, родственное его времени, но не стремится к тому, чтобы раздавить наше сопротивление ужасам современной эпохи.

Барлах, Эрнст. Связанная ведьма, 1926. Гюстров. Капелла св. Гертруды (из фонда Барлаха)

Так, в мемориальных скульптурах, посвященных жертвам войны, Барлах во многом близок к окопной живописи Дикса. Однако разница есть. Его суровые образы павших внушают немую скорбь, а не физиологический страх, не отвращение к разложившемуся телу. Вот почему в них содержится что-то большее, чем пацифизм. Так же точно его сочувствие угнетенным и подавленным не переходит в сентиментальную ноту надрыва, свойственную немецкой «живописи бедных» конца прошлого века и мелодраме экспрессионистов. Либеральная и анархо-декадентская филантропия не живет в исторической монументальности искусства Барлаха, придающей большинству его фигур из дерева и штука их внутреннюю духовную прочность, чувство неистребимой силы.

Значит ли это, что в творчестве Барлаха нет никаких следов экспрессионизма? Этого сказать нельзя. Но можно сказать, что там, где есть подлинный Барлах, нет экспрессионизма, а там, где есть экспрессионизм, нет Барлаха. Пользуясь формулой, предложенной нашим специалистом по дифференцированию, можно также сказать, что Барлах выломался из экспрессионизма. Это, конечно, совсем другое, чем разделить экспрессионизм на две ветви — хорошую и плохую.

В статьях по истории советской эстетики вам иногда рассказывают, товарищ читатель, детские сказки о страшных «вопрекистах» и «благодаристах», которые свирепствовали в наших лесах лет тридцать назад. Поскольку дело касается меня, я пропускаю всю эту тарабарщину мимо ушей, ибо усердие таких летописцев в наши дни не опасно. Суд людской от них не зависит, а божий суд — тем более. Но вот что забавно! Когда речь идет о том, чтобы оправдать такие явления, как экспрессионизм, даже схемы, составленные по методу «вопреки» и «благодаря», бывают хороши.

Можно ли, скажут нам, отрицать то обстоятельство, что Барлах созрел не только вопреки экспрессионизму, но отчасти и благодаря ему? Вообще говоря, в этом есть свой резон. Но вообще рассуждать нельзя. Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. Диалектическую мысль о том, что недостатки связаны с достоинствами и что иная ограниченность выше иного «передового мировоззрения», мысль, объявленную некогда страшной ересью[2], можно применять лишь с учетом определенных исторических условий, иначе вы рискуете попасть в положение того сказочного героя, который плакал на свадьбе и смеялся на похоронах

Одно дело наивная религиозность средневекового мастера из Флемаля или темные черты в мировоззрении Достоевского, и совсем другое — реакционная тенденция экспрессионизма, играющая в нем главную роль, несмотря на все авангардистские позы участников этого движения и несмотря на действительные революционные связи некоторых литераторов, принадлежавших к нему. Само собой разумеется, что, говоря о главной тенденции экспрессионизма, я имею в виду его идейно-художественную программу. Сравнивать реакционные черты подобных программ с ограниченной рамкой старого искусства, даже если принять во внимание все противоречия истории реализма, самые кричащие, нельзя. Это было бы нарушением исторической перспективы.

Не всякое сочетание «вопреки» и «благодаря» дает положительный баланс. Суть диалектики состоит именно в бесконечном дифференцировании конкретного, и, как бы вы ни ссылались на то, что опыт экспрессионизма не прошел даром для Барлаха, вам придется еще раз дифференцировать это слишком общее положение. Какие черты экспрессионизма могли иметь положительное влияние на Барлаха и почему?

Обратимся к реальным фактам истории культуры. В годы молодости Барлаха европейское художественное сознание прошло через кризис эстетизма. Еще живы были воспоминания об утонченных женщинах Данте Габриэля Россетти, поэзии ароматов в духе Гюисманса, о мертвом прекрасном Брюгге Роденбаха. Литература первой волны декадентства источала прекрасное, слишком прекрасное, правда, уже в сочетании с демоническим и тленным, но все же quantum satis. Символизм был изящен, как ритмически изгибающиеся девы в «Пробуждении» Ходлера. Слишком сладостны были и опыты погружения в историческую стилизацию — мир галантных маркизов, наивного средневековья, таинственной предыстории, хотя все это уже далеко ушло от костюмной живописи Делароша и Макарта. Даже французский импрессионизм был обвинен следующим поколением «авангарда» в чрезмерном наслаждении чувственной прелестью красок и тонкой гармонией света.

Как реакция на избыток этой эстетической пищи, рвотный порошок экспрессионизма был понятен. Я говорю «рвотный порошок» не для того, чтобы задеть академические и салонные предрассудки культурного обывателя наших дней, гордого современностью своих вкусов. Быть может, это покажется ему грубым словом. Но речь идет о содержании дела, и только. Растление эстетики посредством изрядной дозы отвратительного вошло в историю экспрессионизма, как грязь и тряпки в искусство Швиттерса. Кто забывает об этом, тот просто — за пределами серьезного рассуждения.

Для многих наших современников эксцессы модернистского искусства только новые формы «красивой жизни». Перед лицом этой мещанской пошлости даже выходки самых демонических разрушителей художественной традиции кажутся лучше, чем они есть. Их тоже нужно понимать, и это более справедливо, чем рассматривать эти жесты отрицания как дело тонкого вкуса. Нет, это плохой вкус, намеренно плохой вкус, дьявольски плохой вкус, основанный на старой религиозной мысли, что великий грех ближе к спасению. Но моя цель — указать на возможность полезного влияния, которое экспрессионизм при всех его отрицательных знаках мог иметь на такую художественную натуру, как Барлах. И пусть вам, товарищ читатель, не покажется странной такая постановка вопроса. Жизнь искусства, как всякая жизнь, богата противоречиями, а человеческая мысль для того и существует, чтобы распутывать этот клубок. Иначе она была бы ниже простого мычания.

Знаете ли вы, что некоторые болезни лечат прививкой других болезней? Так, например, чтобы помочь больному сифилисом, ему делают прививку малярии. Но кто же на этом основании скажет, что малярия — не болезнь, что в ней есть что-то здоровое? А если найдется такой человек, то как прикажете его назвать? Границы между здоровьем и болезнью относительны, одно переходит в другое, но при всем их удивительном тождестве разницу между ними может отрицать либо софист, либо Иванушка-дурачок, не знающий, когда нужно плакать и когда — смеяться, ибо он не умеет дифференцировать. От сифилиса и малярия хороша, но это не значит, что бывает хорошая малярия или что малярия сама по себе содержит «рациональное зерно».

Исторические черты, связывающие творческую биографию Барлаха с экспрессионизмом, существуют — отрицать этот факт было бы смешно. Однако, рассуждая более конкретно, мы видим, что там, где Барлах остался Барлахом, эти черты сводятся к отрицанию эстетической гастрономии сытого буржуазного общества. С художественной точки зрения, такая корректура уходящего вкуса времени, его чрезмерной склонности к прекрасному или прекрасно-уродливому была возможна, даже необходима. Не экспрессионизм как оргия грубой и сомнительной выразительности, а именно это лечение изнеженного желудка черным хлебом грубого помола существенно для Барлаха, и грех сказать, что здоровые черты его искусства не могли бы родиться без всякого экспрессионизма. Они даже должны были родиться без крайности, противоположной декадентскому культу прекрасного, если бы развитие европейского общества не вступило в период затянувшейся на целое столетие агонии буржуазного строя.

Итак, нет худа без добра, и экспрессионизм все же оказался полезен для Барлаха? Да, в известном смысле, достаточно ясно очерченным на этих страницах, такая мысль не лишена основания. Но, во-первых, для этого нужно быть Барлахом; во-вторых, полезное влияние экспрессионизма относится больше к личности немецкого скульптора, чем к его искусству Так, чтение Шопенгауэра оказало влияние на Льва Толстого. Это возможно. Ведь истинный художник, говоря словами Ленина, может найти для себя нечто полезное во всякой, даже идеалистической философии. И все же тот, кто пожелает открыть в искусстве Толстого что-нибудь отвечающее философии Шопенгауэра, адекватное ей, будет судить слишком поверхностно. Общие вывески идей и течений, всякого рода «измы», внешние параллели, совпадения и связи — все эти абстракции рассудочного мышления часто обманывают нас. Их нужно теснить беспощадным дифференцированием, теснить шаг за шагом на пути от абстрактного к конкретному. Это и есть путь науки.

Возвращаясь к нашей теме, можно сказать, что не Барлах был продуктом экспрессионизма, а скорее экспрессионизм был суррогатом художественных открытий таких людей, как Барлах, и слабым заменителем той ступени современного искусства, которая представлена мастером из Гюстрова как пророческая страница будущего. Все остальное у Барлаха — рубцы и шрамы времени, не связанные непосредственно с достоинствами его собственного искусства.

Согласитесь, что разница, хотя и тонкая, здесь есть; если она слишком тонка для вас — нечего браться за решение вопросов, требующих именно тонкого, то есть конкретного дифференцирования.

Еще одно замечание. Поклонники модернистского вкуса часто пользуются именами Бехера, Элюара и Арагона, вышедших из экспрессионизма или сюрреализма, чтобы доказать необходимость этой ступени их творческой биографии, откуда будто бы следует также ее необходимость для позднейшей роли этих людей в коммунистическом движении. Такой аргумент, конечно, далек от всякой теории — его практически-житейский характер бросается в глаза. Я не берусь здесь разбирать столь важный вопрос, отчасти даже выходящий за пределы моей компетенции. Достаточно небольшой притчи.

Представьте себе, что альпинист совершает восхождение на высокую гору. Преодолевая трудный участок пути, наш альпинист сорвался, упал и сломал себе руку. Тем не менее это его не остановило, и после многих попыток он все же достиг намеченной цели.

Мы знаем, что без неудач и трудностей ничего не бывает — это азбучная истина. Но разве отсюда следует, что сломать себе руку необходимо для успешного восхождения? Представьте себе человека, который заранее совершил над собой такую операцию, то есть сломал себе руку, чтобы вернее достигнуть вершины. Это был бы чистейший модернизм в спорте. Кажется, ничего подобного на свете еще нет, но мы остаемся в области предположений.

Теперь представьте себе другого спортсмена, который начал с подсказанного ему нелепого метода самоистязания, но, заметив, что это вздор, подлечил себе руку и принялся за дело более нормальным путем. Пожелаем ему успеха и не будем мешать напоминанием о неудачном начале его спортивной карьеры. Говорят, что «на ошибках мы учимся». Это, конечно, так, но это вовсе не значит, что ошибки полезны для самого дела. Здесь нужно дифференцировать и дифференцировать более тонко, иначе исчезнет всякая разница между успешной наукой и бесполезной растратой сил.

Да, но тот, кто сидит дома, не подвергая опасности свои кости, никогда не увидит сияющих вершин! Вы правы, и все же из этого рассуждения также нельзя извлечь ничего для оправдания экспрессионизма и других модернистских школ. Во-первых, тот, кто сидит дома,— не альпинист и не обещал нам подняться на вершину, с него и спросу нет. Во-вторых, если на пути к вершине вы потерпели аварию и, вместо того чтобы лезть выше, рисуетесь своими страданиями, вы не лучше того, кто, сидя дома, играет в домино, а может быть, и хуже его.

Один писатель был легко ранен во время бомбежки и слишком долго носил руку на перевязи. А. Т. Твардовский, не склонный прощать такие слабости, заметил, что если он не снимет повязку, рука у него отсохнет. Сказано хорошо — не знаю, бывает ли это на самом деле, но в переносном смысле бывает всегда. Художник модернистского толка так долго наслаждался своей раной, что рука у него действительно отсохла.

[1] См. «Краткую литературную энциклопедию», т. 4. Статья «Литературный критик».

[2] «Литературная газета», № 150, 20 декабря 1966 г.

Дополнение к вопросу

о том, как нельзя дифференцировать современных художников

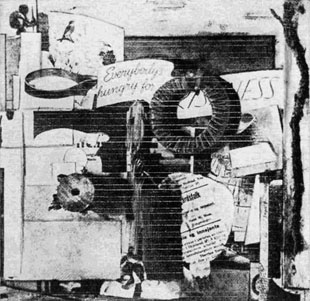

Курт Швиттерс (1887—1948) — крупнейший представитель европейского модернизма, в котором он наряду с Кандинским является основоположником абстрактных форм. Сначала кубоэкспрессионист, Швиттерс уже в 1919 году создал свое особое направление, вышедшее из коллажей кубизма. Он начал применять для этих коллажей самые ничтожные, обиженные судьбой предметы (прием, имеющий много подражателей в настоящее время). Другими словами, он собирал отбросы, соединяя их в определенные композиции на одной плоскости, чтобы вызвать у зрителя психологический эффект бессмыслицы жизни и тоски. Такие картины назывались «мерц-бильдер». Слово «Merz» по-немецки означает всякий ненужный хлам. Терминология Швит-терса возникла также из чистой случайности — в первый подобный коллаж вошел отрывок накладной какой-то коммерческой фирмы. Был виден только слог «мерц» («Kommerz»), который и стал девизом нового направления. Впоследствии Швиттерс создавал целые «мерц-бау» — сооружения размером чуть ли не в два этажа. Свой журнал, выходивший в 1923—1932 годах, он также назвал «Мерц».

Кроме того, Курт Швиттерс пробовал силы в поэзии нового типа и под влиянием дадаиста Гаусмана писал беспредметные звуковые сонаты. В 1920 году он примкнул к «дада», принимая участие в демонстрациях этого направления. Некоторые сведения о политических судьбах Швиттерса изложены в статье «Либерализм и демократия». Из всего сказанного видно, что мои противники не имели основания причислить этого художника к разряду «эстетизированной шизофрении в искусстве», если они не распространяют это понятие на других вождей модернизма. «Мерцизм» Швиттерса — столь же влиятельная модернистская философия, изложенная в наглядных символах, как и другие системы этого рода, созданные кубистами, экспрессионистами, абстракционистами в определенный момент общего развития этого «авангарда». Нигде знак исключения поставить нельзя, и весь этот призрачный мир является полной противоположностью реалистического искусства. Не кажется ли читателю, что именно здесь проходит именно та линия водораздела, которую нужно соблюдать, чтобы верно дифференцировать?

Другое дело, что современный художник может вырваться из этого мира, чтобы вернуться к реалистической традиции. Такие попытки, если это не простая выдумка и не один из новых рецептов модернистской кухни, нужно всячески поддерживать, и здесь, разумеется, грубые догматические мерки неприменимы. Мы не знаем заранее, какими путями пойдет освобождение художника от мистического тумана, которым он окружен, и не должны мешать этому процессу абстрактной непримиримостью или слишком узким пониманием самого реализма.

Недопустимо только простое переименование обычной «авангардистской» магии в «новый реализм», «реализм двадцатого века» и прочие хитрые формулы, скрывающие ложное расширение понятия «реализм», которое делает это понятие жертвой беспринципности и эклектики «без берегов».

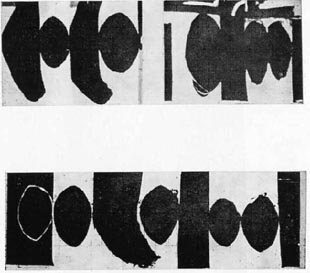

Чтобы дать понятие о «мерц-бильдер» Швиттерса, приводим в качестве иллюстраций образцы подобного творчества. Вторая иллюстрация показывает, какими ценностями считаются произведения Швиттерса за рубежом. Одно из них, находящееся теперь в Ньюкасле (Англия), подверглось порче. На снимке, взятом из журнала «Studio International» (1969, май), показаны три состояния этого памятника современного искусства, который в течение пяти лет, с 1963 по 1968 год, подвергался тщательной реставрации. Желаем читателю успеха в попытке исследовать, какое из этих состояний является наиболее совершенным.

Швиттерс, Курт. Мерц-бильд, 1925. Кёльн. Музей Вальраф-Рихартц

Швиттерс, Курт. Мерц-бау (деталь), 1947—1948. Ньюкасл. Университет

Кокошка О. Портрет Аденауэра

В тексте статьи «Либерализм и демократия» упоминается также австрийский живописец, график и поэт Оскар Кокошка (р. 1886), участник «Синего всадника» и других модернистских объединений, с которым Швиттерс работал в лондонском антифашистском «Союзе свободной немецкой культуры». Кокошка — более умеренный или, по крайней мере, более «изобразительный» представитель экспрессионизма. В качестве образца живописи Кокошки приводим написанный им в 1966 году портрет Аденауэра, хранящийся в Боннском парламенте. Со временем, может быть, поклонники Кокошки будут говорить, что художник имел намерение «разоблачить» бывшего канцлера.